いま僕は、千葉県流山市にいる。この場所に引っ越したのは、おそらく、2014年頃だったと思う。住み始めてから、そろそろ10年が経つ。

流山に住もうと決めたのは、当時働いていた会社のあった神保町まで1時間以内で通えることと、実家のある水戸へ帰りやすい場所であることが大きな理由だった。その前は西船橋駅が最寄りの行田団地(googleマップなどで見ると、きれいな円形をした団地として有名)に住んでいたのだけれど、実家に帰るには、電車にせよ車にせよ、ちょいと時間のかかる場所だった。車だと、なにせ道が混む。

この町を選んだもうひとつの理由は、駅近の商業施設に大きな紀伊國屋書店があること。当時勤めていた会社で何度か営業をしたことがあって、良い印象を抱いていた。こだわりの選書をする小規模の書店も好きだけど、日常的に通える場所に、多くの在庫を持った書店があることは、何かと便利だ。

引っ越してきた当初は開発真っただ中で、例えば、いま住むこの場所の住所は、数年「仮換地」という扱いだった。まだ区画が固まっておらず、住所ですら、仮の状態だったのだ。駅と家をつなぐ道も、通れていた道が通れなくなって、代わりに新しい道ができて、という状態が何度も繰り返された。駅から少し離れると緑が、というよりも空き地が多かった。古い家もまだ残っていて、道中に目印になるような古い大木があり、また、野生のキジを見かけることもあった(よく見かける一羽のキジがいて、心のなかでキジーと呼んでいた)。

そんな町が、住み続けるなかで、樹木はバサバサと断ち切られ、空き地が均され、マンションが生えてくるようになる。僕自身、昔からの住民からみれば新参者だし、自分が住んでいる場所もそうやって建てられたものだ。だから、「開発することをやめろ!」なんて言えた立場では、まったくない。でもね、毎日見ていた巨木がずたずたに切ら落とされていたり、キジーを見かけることもなくなり、鳴き声も聞こえなくなることに、寂しさは感じていた。

住み始めた頃から、流山市の人口が増えているとは言われていたけど、ここ5年ぐらい、メディアで紹介されることもより増えた。人口は、いまも増え続けているのだろう。月1本ぐらいのペースでビルやマンションが生えてくるし。ここ数年、毎日通勤する生活ではなくなっているけど、おそらく朝の電車も前以上に混むようになっているのだろう。もちろん、生活をする場所として、便利にはなっている。スーパーも増えたし、引っ越してきた当初に比べれば、飲食店も増えた。駅の近くにチェーン店じゃない喫茶店が欲しいとは思うけど、車で移動すればいいお店もあるから贅沢は言わない。

たかが10年だけど、同じ場所に住み続けたからこそ、見ることができた光景、町の記憶は確かにある。

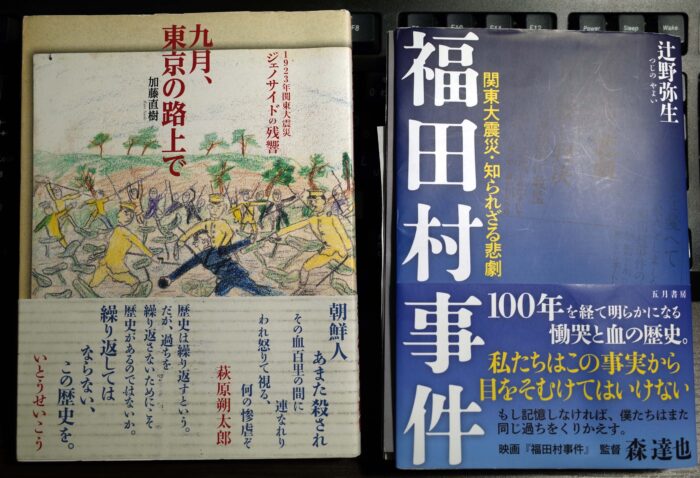

2023年9月1日、関東大震災が起きてから100年が経った。今年は関東大震災に関わる報道も多く目にするし、関係書籍も数多く刊行されている。本で取り上げられることが多いのが、今年、五月書房新社から刊行された辻野弥生さんの『福田村事件』だ。

そして、この本を重要な史料として位置付けて制作された映画『福田村事件』が9月1日に公開された。さっそく初日に、柏にあるキネマ旬報シアターまで見に行った。

映画を見る前に、辻野さんの『福田村事件』は読んでいた。読んだ後、車で事件の起きた周辺にも行ってみた。周辺を散策してから事件の慰霊碑に手を合わせに行くと、ちょうど、NHKの取材が入っていて、碑の前で話をしている人がいた(後日、NHKでも福田村に関する報道がいくつかあった)。取材後、碑の前に立っていたら、インタビューを受けていた方が声をかけてくれた。話を聞くと、碑を建立したメンバーの一人とのことだった。

1923年9月1日の関東大震災の後、「朝鮮人が火をつけている」「井戸に毒を入れている」というデマが広がり、多くの朝鮮人が日本人の市民の手によって殺された。僕はこの歴史を、2014年に刊行された加藤直樹さんの『九月、東京の路上で 1923年関東大震災 ジェノサイドの残響』(ころから)を読んで知った。萩原朔太郎が、この光景を見て、

朝鮮人あまた殺され

その地百里の間に連なれり

われ怒りて視る、何の惨虐ぞ

『九月、東京の路上で』より(『萩原朔太郎全集』の孫引き)

という詩を残しているということも。

本の副題にもあるように、ジェノサイドとしか言いようのないことが、震災直後に起きていたことを、僕は知らなかった。教科書で読んでいたかもしれないけれど、覚えていなかった。

本が刊行された前年、2013年は、在特会をはじめとするレイシストたちが、ヘイトスピーチをまき散らしていた時期だ。なぜいま、そんなことをしているのか、というのが当時の率直な思いだ。当時でも差別はあったけど、「なぜ差別がいけないのか」と説く本は数多く刊行されていて、それは着実に、人々に読まれている。だから、「差別はいけない」ということは当たり前で、これから時を重ねるごとに、少しずつ、差別は無くなっていくだろう、誰も露骨な差別なんてしなくなるだろう、と、いま思えば楽観的としかいいようのない時代認識を、当時の僕はしていた。だから、街中でヘイトスピーチが繰り広げられているということの時代錯誤さに、ただただ、戸惑っていた。そう思っていた頃に刊行されたのが、加藤さんの本だった。仲の良い同業者に教えてもらった記憶がある。

普通の人びとが、民族差別(レイシズム)に由来する流言につき動かされて、虐殺に手をそめた過去をもつ都市。

『九月、東京の路上で』

加藤さんはこの本で、東京をそう表現している。そして本の中で、具体的にどこで、何が起きたのかを紹介している。東京だけでなく、神奈川でも、埼玉でも、栃木でも、千葉でも同様のことが起きていたことも。これを読んで僕は、「ジェノサイド」はここではないどこかで起きたこと、と考えていたのだなと痛感させられた。台湾やかつての満洲で、戦時中に虐殺が起きたていた、ということがわかっていても、日本の本土で、しかも、戦争の最中ではないのに、こんなことが起きていたなんて。自分が生活する圏内で、かつてそのような事件があったということ。そしてそれを、自分が知らなかったということが、ただただショックだった。

この本を読んだ頃はまだ西船橋に住んでいた。だから、自分の住む行田団地=当時の海軍無線電信所から、震災後の9月3日に、内務省警保局長の名前で、「朝鮮人放火」という打電が全国各地に送られた、ということにも驚いた(ちなみに、行田の無線電信所では、真珠湾攻撃開始の打電が発信された場所として知られている)。

自分が生活している場所が、どんな歴史を持った場所なのか。それを意識させてくれた本が、『九月、東京の路上で』だった、ともいえるかもしれない。(つづく)